Signification explication expressions dictons

Expressions Françaises

Retrouvez sur ce site un grand nombre d’Expressions Françaises: des Expressions Françaises de toutes les régions, des Expressions Françaises de tous les âges, des Expressions Françaises célèbres mais aussi des Expressions Françaises de tous les jours.

Vous pouvez poster vos propres Expressions françaises que vous avez vous même inventées. Vous pourrez alors expliquer la signification de cette Expression Française et la faire connaître aux visiteurs du site. N’oubliez pas de raconter l’origine de votre Expression Française, au cours de quel évênement elle vous est venue à l’esprit, lors d’une soirée, au boulot, etc.

Vous pouvez commentez les Expressions Françaises et aussi trouver l’Expression Française contraire.

Se creuser la tête

Signification

Faire des efforts intenses de mémoire et de réflexion

Origine de l’expression « se creuser la tête »

Origine de l’expression « se creuser la tête »

Afin de mieux comprendre les origines de cette expression française, il faudrait commencer par définir les termes qui la composent selon le dictionnaire de l’époque. En effet, la tête est dans ce cas prise dans ses deux sens : C’est à la fois le crâne, le sens étymologique du terme pour la rapprocher de la notion de dureté et en même temps le réceptacle du cerveau, un contenant qui semble vide puisqu’il est possible de le creuser.

Exemple d’utilisation

Il se creusait la tête et se mettait l’esprit à la torture pour découvrir quelles troupes il avait en face de lui. (L. Armagnac)

S’habiller en péquin

Signification

S’habiller en civil

Origine de l’expression « s’habiller en péquin »

Expression française qui puise ses origines dans l’histoire chinoise. En effet Pékin, capitale chinoise et d’ailleurs tout le pays n’a pas arrêté de fasciner les hommes depuis son existence. Pékin attire aujourd’hui par sa splendeur car elle comprend non seulement l’ancienne ville mais aussi le Tartare qui est l’ancienne cité impériale et son temple du ciel. Cette fascination a entrainé que les français utilisèrent ce fameux nom de la ville pour surnommer une étoffe de soie très en vogue sous Louis XV.

Cette étoffe avait pour particularité de présenter des bandes alternatives foncées et claires et a servi à la confection des pantalons pour les soldats. Or ces vêtements étaient très visibles même de loin. Les militaires qui les portaient se distinguaient de cette façon des civils. Peu à peu le terme perdit sa vocation d’article vestimentaire pour devenir carrément synonyme de civil.

Toutefois, le terme péquin fut défini autrement, selon des interprétations différentes. En effet le terme en question serait issu du langage franc-comtois et date de l’occupation espagnole. A cette époque les valets étaient surnommés « pequenos » par les espagnols ce qui se traduisait par petits et ce mot aurait été transféré en Chine par plaisanterie lors de l’expédition française sous Napoléon III. Le sens a toutefois été conservé et le péquin reste un civil et s’habiller de la sorte est donc se vêtir en civil.

Pisser sur la fosse de quelqu’un

Signification

Survivre à cette personne

Origine de l’expression « pisser sur la fosse de quelqu’un »

Expression française qui remonte au milieu du XVIIème siècle et qui va servir à démontrer de manière irrésistible, une valeur provocatrice et injurieuse, spécialité des métaphores utilisant les fonctions naturelles.

Ces comparaisons sont là pour décrire un mépris suprême. De plus en appliquant cette fonction naturelle, à savoir le fait de pisser, il est ajouté une sorte de valeur magique d’une sorte de rituel conjuratoire. En effet, le fait de pisser sur la fosse de quelqu’un va non seulement exprimer l’idée de survivre à cette personne et que de plus, il sera possible de faire quelque chose qu’il aurait empêché durant sa vie.

La vie dans cette expression est évoquée de manière privilégiée par une fonction naturelle, à savoir le fait de pisser et la fosse symbolisera la mort tout simplement

Nul ne peut servir deux maîtres

Signification

Il est nécessaire de choisir sa ligne de conduite

Origine de l’expression « nul ne peut servir deux maitres »

Expression proverbiale française qui puise ses origines dans l’Evangile de Saint Mattieu. En effet dans la vie chrétienne, il faut s’affranchir de l’esclavage du monde et acquérir la liberté des enfants de Dieu. Selon des théologiens, le passage de Saint Mattieu s’applique principalement à l’amour de l’argent amis quelques soient les maitres, il n’est pas possible de plaire à tout le monde. Les deux maitres selon l’Evangile sont Dieu et Mammon, ‘un symbolisant les valeurs spirituelles et l’autre le Dieu syrien des richesses.

Pour d’autres le texte biblique porte 2 dimensions qui sont bonnes et bénies de Dieu. La nature de l’homme est à la fois matérielle et divine et le défi consiste à savoir laquelle de ces deux natures l’emportera.

Selon le texte hébraïque, la même version existe sous une autre forme qui postule que « tu ne peux servir « qodesh » à savoir la lumière et « hol », les ténèbres. En d’autres termes tout ce qui est l’objet d’appropriation par l’homme car on ne peut servir les biens et Adonaï qui est le dieu éternel en même temps

Expression française synonyme

On ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut contenter tout le monde et son père

Malin comme un singe

Signification

Être astucieux et futé

Origine de l’expression « malin comme un singe »

Afin de mieux comprendre les origines de cette expression française qui remonte au XVIIIème siècle, il faudrait commencer par définir les termes qui la composent selon le dictionnaire de l’époque.

De nos jours, l’expression semble être issue d’une métaphore basée sur l’habileté légendaire du singe. Toutefois, il ne faut point la prendre pour un compliment car dans la langue latine d’où serait issu le mot, malin évoque une personne mauvaise, perfide et méchante. De plus le malin est dérivé du mal puisque dans la religion chrétienne, le malin est une créature maléfique et le fait de coller ce terme au singe coule de source puisque le singe est l’incarnation du démon et ce depuis le moyen-âge.

C’est pour cela que le malin est resté synonyme de Diable et celui qui est malin comme un singe serait avant tout une comparaison avec le démon. Ce serait peu à peu que le contenu de cette expression changea de sens pour que seuls l’adresse et l’habilité de l’animal deviennent les seuls éléments à en tenir compte avec la nouvelle acception du terme malin.

Exemple d’utilisation

Un certain niais, qui a l’air plat et bête, mais qui a de l’esprit comme un démon et qui est plus malin qu’un vieux singe. (Diderot : Le neveu de Rameau)

Cacher marote

Signification

Sécher ses cours, ne pas aller à l’école

Origine de l’expression « cacher marote »

Expression française régionale sortie droit du dictionnaire ch’ti, langage familier du nord de la France, du Nord-Pas-de-Calais et de la région Picarde. Si notre marote comprend un seul « r », c’est pour éviter une certaine confusion avec la marotte qui est synonyme de loisir ou passe-temps. Certaines personnes de la région utilisent plutôt l’expression « aller al’marote »

Expression française synonyme

Faire l’école buissonnière

Avoir une idée derrière la tête

Signification

L’expression francaise avoir une idée derrière la tête signifie avoir une intention dissimulée.

Origine

Expression française qui se base sur une métaphore topographique de l’esprit où le devant correspond à une conscience claire et donc à la raison alors que le derrière est tout ce qui échappe au contrôle et va donc faire appel au subconscient, c’est-à-dire à tout ce qui est caché et inavouable.

L’idée cachée derrière la tête employée dans cette expression ne fait pas allusion à quelque chose de mauvais mais l’idée peut être bonne sans toutefois que son propriétaire veuille l’avouer. En tous cas, l’idée derrière la tête est une idée secrète qui va exprimer une sorte de détermination dont une personne va faire preuve.

Piquer du nez

Signification

Tomber en avant sous l’effet du sommeil

Origine de l’expression « piquer du nez »

Expression française ancienne qui puiserait ses origines dans un autre dicton du XVIème siècle, à savoir « donner du nez en terre ». L’expression proviendrait du vocabulaire maritime puis celui de l’aviation où un bateau ou un avion trop chargé à l’avant piquerait du nez.

« Piquer du nez » va donc renvoyer à une sorte d’assoupissement qui arrive le plus souvent dans une situation inappropriée. Piquer est un verbe exprimant l’idée dune chute brutale, un affaissement soudain en direction du sol. Le nez quant à lui reflète le visage dans son ensemble pour apparaitre comme étant son élément central.

Exemple d’utilisation

Le discours assommant du conférencier, la température estivale et les frites du déjeunant aidant, je me surpris à piquer du nez à plusieurs reprises.

Être un pigeon

Signification

Se faire duper

Origine de l’expression « être un pigeon »

Expression française qui se base sur la métaphore du pigeon pour désigner quelqu’un de dupe. Mais la question qui se pose serait de savoir pourquoi le choix de l’animal en question.

Ce serait dit-on depuis la fin du XVème siècle que le pigeon désigne une personne niaise attirée dans une affaire en vue d’être trompée. L’explication des linguistes tend vers le terme « dupe ». Ce mot est une déformation de « huppe », l’oiseau qui tire son nom de sa crête et le fait de le « déhupper », contracté sous la forme « dupé » aurait rapport avec le fait d’enlever cette fameuse crête à l’animal et donc le plumer.

Le pigeon serait toutefois utilisé dans cette expression car il est plus souvent rencontré que cette fameuse huppe

Expression française synonyme

Se faire pigeonner, être le dindon de la farce

Être de bon poil

Signification

Être de bonne humeur, bien disposé

Origine de l’expression « être de bon poil »

Expression française qui remonte au début du XIXème siècle et qui puise ses origines selon certaines interprétations dans le monde animal et particulièrement dans le milieu des renards. Selon le cycle de reproduction de ces bêtes, la saison des amours commence au début de l’hiver, période qui coïncide avec le changement de pelage. A ce titre tant que le poil de la femelle n‘est pas bon, le mâle doit prendre son mal en patience.

D’ailleurs l’expression a existé au milieu du XVIème siècle dans sa version « avoir la queue marquée de mauvais poil » pour désigner une personne de mauvaise humeur.

Selon d’autres interprètes, l’origine est plus humaine et pour tout le monde le poil est ce qui se voit en premier chez un individu, bien même avant la peau. C’est comme le caractère et quand une personne n’est pas totalement neutre, cela se repère très facilement comme le poil.

Exemple d’utilisation

On parie ?

Il y avait de la gaité dans la voix du jeune inspecteur. Vous être toujours d’aussi bon poil à une heure du matin et devant un gâchis pareil ? demanda le Toubib. (D. Pennac : La fée carabine)

Au long cours

Signification

Au long cours est une expression francaise équivalente au terme de longue durée.

Origine

Expression française issue du milieu de la marine dont les origines apparaissent à la fin du XVIIème siècle. A cette époque les voyages au long cours sont ceux qui s’effectuent au-delà des tropiques. De plus, au début du XIXème, ce serait les voyages à destination des Indes et des pays situés au-delà du détroit de Gibraltar. Puis, les énumérations de destinations ont été rapidement remplacées par un découpage en fonction des méridiens et parallèles. De nos jours, cette expression est le synonyme de « longue durée ».

En tous les cas, l’expression exprime l’idée de durée par le fait que les voyages au long cours se faisaient en dehors des limites du cabotage, c’est à dire de la navigation le long des côtes, en d’autres termes sur des longues distances. Le capitaine spécialisé dans ces voyages doit être habilité à le faire. De nos jours, l’expression ne se limite plus à son maritime du terme et reste employée pour des maladies et des projets.

Tous les 36 du mois

Signification

Très rarement, pour ainsi dire jamais

Origine de l’expression « tous les 36 du mois »

Expression française qui remonte au milieu du XIXème siècle. Mais la question que se pose serait de savoir pourquoi « 36 » alors qu’un mois ne comprend que 31 jours au grand maximum, et pourquoi « 36 » spécifiquement ?

36 est un nombre on ne peut plus curieux. Il serait à la fois le carré de 6 et le triangulaire de 8 et réfère donc symboliquement aux 6 jours de la création et donc à la totalité de ce qui existe sur terre. Le fameux 8, fait référence au 8ème jour, le nouveau monde annoncé par le déluge marquant la fin du monde ancien, selon le nouveau Testament.

Exemple d’utilisation

J’ai bien là, sous la remise, ajouta le charron, une vieille calèche qui est à un bourgeois de la ville qui me l’a donnée en garde et qui s’en sert tous les 36 du mois. Je vous la louerais bien, qu’est ce que cela me fait ? (V. Hugo : Les Misérables)

Expressions françaises synonymes

A la saint-glinglin, aux calendes grecques, quand les poules auront des dents, la semaine des quatre jeudis

Noircir le tableau

Signification

Considérer une situation plus mauvaise qu’elle ne l’est en réalité

Origine de l’expression « noircir le tableau »

Expression française inusitée en France métropolitaine mais qu’on retrouve fréquemment au Québec. Mais la question qui se poserait serait de savoir pourquoi choisir de noircir un tableau sensé être noir.

Le tableau noir n’a pas besoin de plus de noirceur et le fait de lui en rajouter n’ajoute absolument rien à la situation. La comparaison est donc claire et cette expression est le plus souvent utilisée pour dire que des détails inutiles n’ajoutent rien à une situation déjà catastrophique.

Puis peu à peu le sens de l’expression dévia un tant soit peu et noircir le tableau prit le sens d’amplifier des détails pour rendre un acte encore plus sordide qu’il ne l’est. La pratique se retrouve généralement dans le milieu des affaires entre les concurrents.

Cultiver son jardin

Signification

Mener une vie calme sans se préoccuper d’autrui

Origine de l’expression « cultiver son jardin »

Locution proverbiale devenue expression française qui puiserait ses origines dans le roman de Voltaire « Candide ». Son interprétation actuelle tiendrait au fait qu’au lieu de s’occuper d’autrui et le critiquer, il serait préférable de s’occuper de ses affaires. Par ailleurs, il n’est pas besoin d’aller au bout du monde pour trouver le bonheur mais s’occuper de ce que l’on a autour de soi.

Selon Voltaire, cette sentence a été plutôt employée pour expliquer l’opposition qui existait entre la philosophie, considérée comme activité inutile avec les activités plus concrètes et donc plus valorisantes.

Expression française synonyme

S’occuper de ses oignons

Gratter le jambonneau

Signification

Jouer du violon, du violoncelle ou de la guitare

Origine de l’expression « gratter le jambonneau »

Tout d’abord et avant de comprendre les origines de cette expression française, commençons par définir les termes qui la composent. En effet, le terme jambonneau pris dans son sens le plus propre est le diminutif de jambon. Ce dernier évoque les membres antérieurs du cochon ou en argot les grosses cuisses d’une femme.

Mais alors quel rapport existerait-il entre le fait de se gratter le jambonneau et jouer d’un instrument ? Il se pourrait, selon certains interprètes qu’il y aurait une certaine analogie entre le geste du musicien et celui du charcutier ou par la ressemblance entre cette cuisse de porc et l’instrument.

Pour d’autres, l’expression appartient au registre populaire et il existerait une certaine assimilation de l’instrument à cordes comme un violon à une jambe avec pour base la métonymie réalisée par l’expression « viole de gambe » ou de jambe

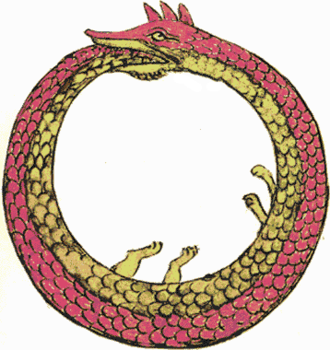

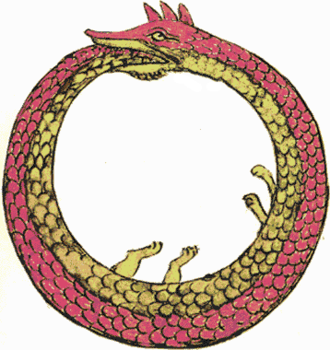

C’est le serpent qui se mord la queue

Signification

Succession de problèmes dont on ne voit pas la fin

Origine de l’expression « c‘est le serpent qui se mord la queue »

Expression française qui se bas sur une sorte d’inconscient collectif où le serpent qui se mord la queue prend le sens de tourner en rond en s’enfermant dans un cycle dont on ne peut sortir.

Expression française qui se bas sur une sorte d’inconscient collectif où le serpent qui se mord la queue prend le sens de tourner en rond en s’enfermant dans un cycle dont on ne peut sortir.

Les origines de cette expression sont aussi nombreuses que diverses : Pour certains, ce symbole, représentatif du serpent qui se mord la queue viendrait d’une certaine forme d’ésotérisme, un symbole d’autodestruction et une renaissance puisque ce serpent s’inocule de son propre venin pour s’autodétruire et grâce à la fermeture du cercle engendré, le serpent renaitra de sa propre autodestruction.

Toutefois, il faut savoir que cette expression est tirée de dessins relatifs aux différentes mythologies existantes qui représentent le serpent Ouroboros se mordant la queue, considéré comme étant le signe d’un cycle éternel de la nature.

Expression française synonyme

Cercle vicieux

S’en soucier comme Jean de Vert

Signification

Se moquer ou ne pas se préoccuper de quelque chose

Origine de l’expression « s’en soucier comme Jean de Vert »

Afin de mieux comprendre les origines de cette expression française qui remonte au XIXème siècle, il faudrait exposer un brin d’histoire du XVIIème siècle. Jean de Vert ou de Wert était connu comme étant un général des armées impériales du XVIIème siècle. Malgré le fait qu’il était très redouté, il fut quand même emprisonné pendant la bataille de Rheinfelden qui constitua sa défaite.

Sa faiblesse due à cette fameuse défaite a entrainée la moquerie de la population à travers des chansons populaires. Puis, deux siècles après, son épopée et même sa défaite sont considérées comme faisant partie d’un passé lointain, une époque si reculée que plus personne n’est censé y être intéressé et à laquelle on serait complètement indifférent.

Expressions françaises synonymes

S’en moquer comme de l’an quarante, s’en moquer comme de sa première chemise

Habiter un nid d’aigle

Signification

Habiter dans un endroit dont l’accès est difficile et qui semble très escarpé

Origine de l’expression « habiter un nid d’aigle »

Expression française facile à expliquer mais dont les origines sont un peu complexes. En effet, la question qui se poserait serait de savoir quel serait le rapport entre une maison difficile d’accès et un nid d’aigle.

Expression française facile à expliquer mais dont les origines sont un peu complexes. En effet, la question qui se poserait serait de savoir quel serait le rapport entre une maison difficile d’accès et un nid d’aigle.

Selon les interprètes, l’aigle est un oiseau exceptionnel et vit généralement dans les hauteurs que ne peut atteindre le commun des mortels. C’est pour cela que le nid d’aigle est une construction bâtie sur un lieu élevé, généralement escarpé par allusion à la construction de ce fameux vautour.

Expression française synonyme

Habiter un nid de vautour

Avoir besoin de deux grains d’ellébore

Signification

Cette expression signifie « être fou ». Avoir besoin de deux grains d’ellébore est une expression francaise datant du XVIIème siècle.

Origine

Afin de mieux comprendre les origines de cette expression française qui remonte au milieu du XVIIème siècle, commençons par définir les termes qui la composent selon le dictionnaire de l’époque. Premièrement, ce fameux ellébore est une plante vivace dont la racine aurait dit-on des propriétés purgatives, vermifuges et serait de plus sensée guérir la folie. Ensuite, ce serait sa racine de couleur noire qui était utilisée avec du lait. Molière l’utilisa en premier , suivi par La Fontaine au XVIIIème siècle.

Selon des interprètes comme Coste, la plante viendrait du grec « helein » se traduisant par faire mourir et « bora » qui était censé être la nourriture. A ce titre, la plante serait toxique mais notre expression proviendrait tout aussi bien du sémitique « helebar » qui en grec signifie remède contre la folie. Ce serait donc ce sens qui aurait été contredit par la croyance populaire insistant sur le fait que la plante rendait fou.

Partir en Biberine

Signification

Être compromis, tomber en déconfiture

Origine de l’expression « partir en biberine »

Afin de mieux comprendre les origines de cette expression régionale marseillaise, il faudrait commencer par définir les termes qui la composent selon le dictionnaire de la région. En effet, cette fameuse biberine marseillaise serait une confiserie consommée au début du XXème siècle dans la région. Elle était constituée d’une poudre de sucre aromatisée, soit à la menthe, à l’orange et au citron et était offerte dans un cornet de papier qu’il fallait couper par la pointe pour aspire le contenu. Ce fameux papier, une fois mouillé par la salive se décomposait et va donc faire échapper la poudre qu’il contenait sur les enfants qui en consommaient. Ce serait ce désagrément qui aurait dit-on engendré l’expression « partir en biberine », synonyme de partir en poudre.

C’est pour cela que partir en biberine se traduit par le fait de tomber en déconfiture et laisser libre cours à son agressivité suite à cela. Par ailleurs l’expression n’est plus très utilisée à Marseille et a été remplacée par « partir en sucette »

Expression française synonyme

Partir en vrille

Origine de l’expression « se creuser la tête »

Origine de l’expression « se creuser la tête » Expression française qui se bas sur une sorte d’inconscient collectif où le serpent qui se mord la queue prend le sens de tourner en rond en s’enfermant dans un cycle dont on ne peut sortir.

Expression française qui se bas sur une sorte d’inconscient collectif où le serpent qui se mord la queue prend le sens de tourner en rond en s’enfermant dans un cycle dont on ne peut sortir. Expression française facile à expliquer mais dont les origines sont un peu complexes. En effet, la question qui se poserait serait de savoir quel serait le rapport entre une maison difficile d’accès et un nid d’aigle.

Expression française facile à expliquer mais dont les origines sont un peu complexes. En effet, la question qui se poserait serait de savoir quel serait le rapport entre une maison difficile d’accès et un nid d’aigle.